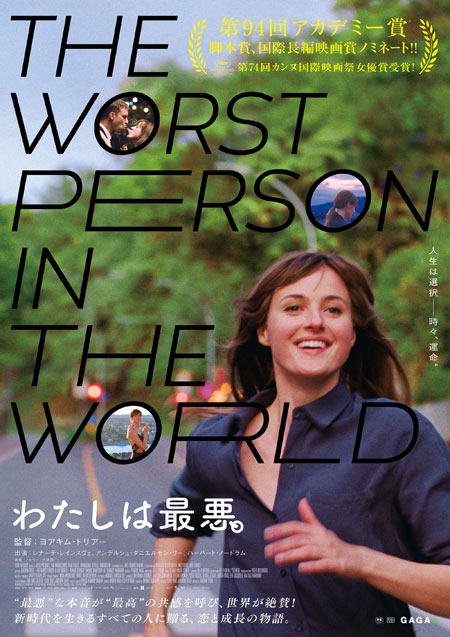

ノルウェー発の異色作『わたしは最悪。』(7月1日(金)公開)に、総勢13名の著名人からの絶賛コメントが到着した。あわせて、本編映像も解禁された。

第94回アカデミー賞(R)で脚本賞と国際長編映画賞にノミネートされ、アメリカでは限定公開だったにもかかわらず、2020~2022年公開の外国語映画の中で、日本でも大ヒットした『パラサイト 半地下の家族』『燃ゆる女の肖像』に続いて、スクリーンアベレージ第3位を獲得するなど数々の記録を打ち立て、世界の映画ファンを虜にしている本作。

監督は『母の残像』『テルマ』のヨアキム・トリアー。カンヌ国際映画祭コンペティション部門とある視点部門に本作を含め3度正式出品されるなど、海外の映画祭で高く評価され、ノルウェーで最もリスペクトされている奇才でもある。

学生時代は成績優秀で、アート系の才能や文才もあるのに、「これしかない!」という決定的な道が見つからず、いまだ人生の脇役のような気分のユリヤ(レナーテ・レインスヴェ)。そんな彼女にグラフィックノベル作家として成功した年上の恋人アクセルは、妻や母といったポジションをすすめてくる。ある夜、招待されていないパーティに紛れ込んだユリヤは、若くて魅力的なアイヴィンに出会う。新たな恋の勢いに乗って、ユリヤは今度こそ自分の人生の主役の座をつかもうとするのだが──。

本年度のアカデミー賞で、本作の最大のライバルとなっていた『ドライブ・マイ・カー』の濱口竜介監督。オスカー前に本作を観賞していたといい、今回絶賛コメントを寄せている。そのほか、映画監督の大九明子、森ガキ侑大、俳優のオダギリジョー、石橋静河、俳優・モデルの岡本夏美、さらに現代美術作家・加賀美健らからもコメントが到着している。

あわせて解禁された映像は、“成績が優秀だから”という理由で、漫然とした気持ちで医大に通っていたユリヤがある日<自分を発見>、医学から心理学の道へと大胆に進路変更する様子を切り取ったもの。「これは自分じゃない」「私が好きなのは人間の内面や感情なの」―医学時代とはファッションも髪型をイメチェン。自分の心に正直に人生を選択し、意気揚々と心理学の講義に通い始める姿は、ポジティブ感と同時に彼女の不安定さや痛々さも感じさせ、<理想の未来探し>に翻弄されるシーン映像となっている。

コメント一覧(五十音順/敬称略)

■ 石橋静河(俳優)

どんなに正しく生きたい、より良く生きたいと思ってもかならずどこかで失敗する。

でもその失敗が、豊かな学びをくれるということを教えてくれる映画だった。

■ 伊藤さとり(映画パーソナリティ)

自分に翻弄されることで魂は輝くから 愛されるかではなく自分を愛せるかを大切に。女性だから謙虚であれ!を蹴り飛ばしてくれる彼女と共に 自分にとって最高の私探しが出来る映画の旅へ。

■ 岡本夏美(俳優・モデル)

誰しも”わたしは最悪”と感じて、生きていくんだと思う。何かを傷つけて、守って、傷ついて、強くなる。こうして、分からない未来に向かって歩いていく。だから面白い。最悪だから、最高もある。素敵でした。

■ オダギリジョー(俳優)

オスロに暮らす大切な友人の事を思い出した…ような気がした。上質な映画。

■ 加賀美健(現代美術作家)

これが人生、それも人生、あれも人生、どれも人生、それが人生

■ 小島秀夫(ゲームクリエイター)

「私って、これでいいの?」。誰もが一度は抱くそんな青い痛みを、ユニークに、キュートに、切なく描く。前作「テルマ」に魅了されたひとりだが、本作はヨキアム・トリアーの監督としての才能を決定づける最高の一作。

■ 鈴木涼美(文筆家)

オンナ30歳、何かと不満。男を捨てても、幻覚剤でキメても、凡庸な自分からは抜け出せない。しかし選び取るものだと思っていた変化は、実際は容赦なくふりかかってくるものだった。意外と残酷な現実を、私たちも生きてきたよね。

■ 大九明子(映画監督)

ユリヤに自虐の意図はない。人間なんてみんな最悪なんだからみっともなくても生きていくしかないって思わせてくれて、心癒される映画でした。それにしてもオスロの空、なんですかあれ。最高。行かせて。

■ 茶一郎(映画レビュアー)

「大人になっても判らない」人生における正しい選択。ただひたすらに何かを待ち続ける“わたし”は、自分で自分の人生をコントロールできない。そんな“わたし”の感情が、衝動が、人生をはみ出て爆走する最悪の瞬間、「最高だ!」とボロボロと涙が溢れました。

■ 中田クルミ(俳優)

30歳、女、独身。私は自分の人生の主役になれているだろうか? ふわふわと過ぎるファンタジーのような日々と、突然音もなくのしかかる現実。日本と離れたノルウェーでも、やってくる現実と、のしかかる課題はまるで同じだ。近くにいる人間に刺激され、自分と比較して、勝手に落ち込んだり考えすぎたりするユリヤ。彼女の姿に自分や友達を投影せずにはいられない。オスロのおしゃれな街、モダンな生活。静かに流れる映像の中には、決して派手ではないありのままの日常が存在していた。「最悪」な生き方は自分がどう捉えるか次第。

■ ナカムラクニオ(6次元主宰/美術家)

「最悪」と「最高」の人生は、いつだって紙一重。共感して、共鳴した。これこそ現代の<正直な>ラブストーリー。ホントはみんな「わたしは最悪。」と思っているのかもしれない。

■ 濱口竜介(映画監督)

主役であるレナーテ・レインスヴェの持つユーモア・楽天性が映画を推進していく様が爽やかだ。好シーンを連発する恋愛映画の傑作と言える。だが実は「恋愛」の先の風景まで切り開いている点が最も感動的だ。「最悪」な「わたし」とはいったい誰だろう。彼女か、男たちか、それとも……

■ 森ガキ侑大(映画監督)

誰もが望んでいる思い通りの感情で生きていない。自分に正直に生きるのはかなりの勇気がいる。自由に選択して生きていくことがいかに難しいのか?自由は時に、不自由さを生んでしまう。僕はこの映画をみて自分の中にある正直な感情から逃げていたのだと気付かされた。そして、トリアー監督の繊細な演出、映像美、そしてほとばしる役者たちの吐息が 素敵な街並みと絡みあいながらも癖になる映画 出会えて良かった。